あまり乗らない自動車やオートバイは、バッテリーの寿命が短くなることをご存じでしょうか?

自動車などに搭載されている鉛バッテリーは、放電時にサルフェーションという非伝導性結晶皮膜を負電極に生成します。

通常サルフェーションは充電時に溶融されるのですが、長期間自動車に乗らない場合、自己放電の過程で生成されたサルフェーションが徐々に硬質化してしまいます。

久しぶりにドライブして、自動車のオルタネーター(発電機)で充電しても、サルフェーションが硬質化していると溶け込み難くなってしまっていてフル充電ができなり、バッテリー電圧が低下していき、ある日、急にエンジンが始動できなくなる状況に陥ってしまいます。

このサルフェーションを除去してバッテリーを復活してくれるのが、メルテック(meltec)の充電器などに搭載されているパルス充電と呼ばれる機能です。

注:他社製の充電器でも同機能の充電が可能な製品が多くあります。

パルス充電とは

パルス充電とは、1秒間に1000回程度の高周波数で電圧をかける機能のことで、サルフェーションを除去する効果があります。

パルス充電により、バッテリー寿命が1.5倍伸びるとしたならば、充電器を購入する動機になるのではないでしょうか。

週1・月1ドライバーとなってくると、バッテリーのメンテナンスは重要な課題になります。

パルス充電機能のある充電器を利用することで、バッテリーの状態を正常に維持できるので、安心してドライブに出かけられるようになります。

バッテリー寿命を低下させるサルフェーション

自動車用バッテリーの寿命は2~5年と言われています。

頻繁に自動車を運転していれば、充電と放電が繰り返されるので、サルフェーションは硬質化しにくく、5年程度は使用できます。

しかし放電時間が長くなるとサルフェーションは徐々に硬質化してしまい、バッテリー性能が低下し短寿命になってしまいます。

パルス充電とトリクル充電できるバッテリー充電器

メルテック(meltec)が販売しているバッテリー充電器にはパルス充電が可能な機種が多くあり、MPシリーズは、鉛バッテリー対応で適合容量によってラインナップが揃っています。

★原付対応のMP-200

★アイドリングストップ車用バッテリーなら MP-220 または MP-230

★普通自動車を全自動で充電するなら MP-220

★充電モードを選択したいならMP-230

★24Vの大型車も対応したいならMP-230

メルテック製

全自動パルスバッテリー充電器比較表

| 入力電圧 | 定格出力 | 適合電圧 | ISS対応 | 適合容量 | 車種の目安 | 充電表示 | 充電方式 | 本体サイズ 重量 | |

| MP-200 | AC100V 50/60Hz 30VA | DC12V/0.75A (最大電流) | DC12V 鉛バッテリー GEL対応 | ー | 2.3~20Ah | 原付バイク オートバイ | LED ランプ 表示 | 定電流 定電圧 オート充電 診断機能付 | 約86(W) ×37(H) ×55(D)mm 約240g |

| MP-205 | AC100V 50/60Hz | DC14.5V/3A (最大電流) | DC12V 鉛バッテリー | ー | 21~36Ah | 軽自動車 軽SUV 軽バン 軽トラック | LED ランプ 表示 | 定電流 定電圧 オート充電 診断機能付 | 約174(W) ×43(H) ×78(D)mm 約500g |

| MP-210 | AC100V 50/60hz 117W | DC12V/6.5A | DC12V 鉛バッテリー | △ 80%まで | 4~72Ah | オートバイ 軽自動車 普通自動車 小型農機 | LED デジタル 表示 | 定電流 定電圧 オート充電 診断機能付 | 約205(W) ×113(H) ×158(D)mm 約1.1kg |

| MP-220 | AC100V 50/60hz 289W | DC12V/15A (最大電流) | DC12V 鉛バッテリー | ◯ 対応 | 4~140Ah | オートバイ 軽自動車 ミニバン 普通自動車 小型農機 小型トラック 小型船舶 | 液晶表示 | 定電流 定電圧 オート充電 診断機能付 | 約250(W) ×133(H) ×178(D)mm 約1.4kg |

| MP-230 | AC100V 50/60hz 450W | DC12V/25A (最大電流) DC24V/12A (最大電流) 35A (セルスタート 補助時) | DC12V・24V 鉛バッテリー | ◯ 対応 | 4~176Ah | オートバイ 軽自動車 ミニバン 普通自動車 小型農機 小型トラック 大型トラック 大型農機 建設機械 マイクロバス | 液晶表示 | 定電流 定電圧 オート充電 診断機能付 | 約278(W) ×150(H) ×200(D)mm 約2.1kg |

メルテックプラス 全自動パルスバッテリー充電器Meltec MP-220

(バイク~ミニバン・小型トラック・小型船舶) 12V専用 定格15A バッテリー診断機能付 維持充電(トリクル充電)方式 AGM/ISS車充電可能 長期保証3年

パルス充電はサルフェーションを除去してくれる機能ですが、加えてトリクル充電(待機充電)により、充電後のバッテリーに微弱電流を流し、自己放電を防ぐことができます。

トリクル充電はスマホや無停電電源装置(UPS)などでも採用されている身近な機能です。

バッテリー充電器を選択するポイントとして、パルス充電機能とトリクル充電機能を持ったバッテリー充電器が最適です。

アイドリングストップ車(ISS)対応の充電器

多くの自動車は、アイドリングストップ機能があり、バッテリーもアイドリングストップ対応の専用バッテリーが搭載されています。

アイドリングストップは省エネ制御としてメリットが得られる反面デメリットも存在まします。

それがバッテリーの負担の増加です。

特に信号の多い区間では、信号で止まるたびにアイドリングストップが入ることで、都度セルモーターを起動するために、バッテリーの充電が間に合わないことが起き、徐々にバッテリーが弱っていきます。

自動的にアイドリングストップしないように制御されますが、バッテリーを弱った状態のまま放置することもバッテリー寿命に影響が出る要素となります。

アイドリングストップ車において、パルス充電とトリクル充電を活用することで、バッテリーを正常に維持でき、また充電状況からバッテリーの異常にも気付けることにより、急なバッテリートラブルが起きないよう点検する役割も果たしてくれます。

アイドリングストップ車で使用する充電器を購入する場合は、アイドリングストップ専用バッテリーに対応しているか確認しておく必要があります。

アイドリングストップ非対応の充電器でも充電はできるのですが、満充電にできないこともあり、パルス充電とトリクル充電の性能が活かせない場合があります。

メルテック(meltec)の公式サイトにもバッテリー充電器がアイドリングストップ用バッテリーに対応していない場合、充電は80%までと記載されています。

メルテックMP-220またはMP-230は、アイドリングストップ用バッテリーに対応していて満充電が可能です。

バッテリーケーブルを外さなくても充電できるものを選ぼう

ほとんどのバッテリー充電器は車のバッテリーケーブルを付けたままで充電できるのですが、念のために確認しておきましょう。

現代の自動車はコンピューター制御されているので、バッテリーは、エンジン始動のためだけにあるわけではありません。

各種データーをメモリに保持するために電気が必要で、無闇にバッテリーケーブルを外すと、メモリへの給電が途絶えて大切なデータがなくなることもあります。

メルテックMP-230でパルス充電・トリクル充電したレビュー

メルテック(meltec)MP-230の使用方法と実機で充電した際の状況を解説・レビューします。

バッテリーに充電器を接続

使用方法はとても簡単です。

①充電器(MP-230)の赤ケーブル(+)のクランプをバッテリーの赤端子(+)に接続します。

②充電器(MP-230)の黒ケーブル(-)のクランプをバッテリーの黒端子(-)に接続します。

③充電器の電源を差し込みます。

④充電方法を設定します。・・・次項

充電器の設定

充電器(MP-230)の充電設定を選択します。

※MP-230はセレクト式で自分で設定して使用します。

MP-220は全自動モードがあり、選択の必要のないAUTOモードがあります。

12Vバッテリーであれば、どちらを選んでも同じです。

機能を選択して使用したい場合はMP-230です。

選択内容は、

1⃣電流選択・・・バッテリー容量により設定します。軽自動車2A,普通自動車8Aが目安です。

2⃣バッテリー選択・・・STANDARD,ISS(アイドリングストップ),AGM(ドライバッテリー)で選択

3⃣パルス・・・最初にパルス充電する時は選択します。

4⃣セルスタート補助・・・あがりかけたバッテリーで不足分を充電してエンジンをかける時に使用

パルス充電を選択しなくても、バッテリーに充電器を接続したままにしておくと、トリクル充電(待機充電)をしてくれて、その時にパルス充電も行ってくれるようになっています。長期間乗らない車は、充電器を接続したままにしておけば、バッテリーの保護が可能になります。

充電状況

早速、自動車バッテリーの充電を実施しました。

設定は、パルス充電(自動で1時間程度)→通常充電(容量によって電流を設定時間が変わる)→トリクル充電(今回は一晩かけた充電での待機のみ)の順での充電としました。

取り外して放置してあったバッテリーの充電

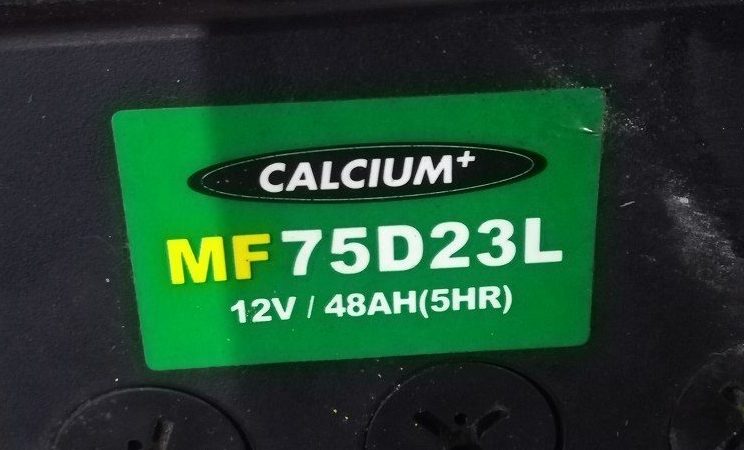

取り外したバッテリーがあったので充電を実施しました。

バッテリー容量は48Ahの普通車のバッテリーです。

設定としては、バッテリー型式はSTANDARD(既定の設定)、充電電流は8A(取説の目安)としました。

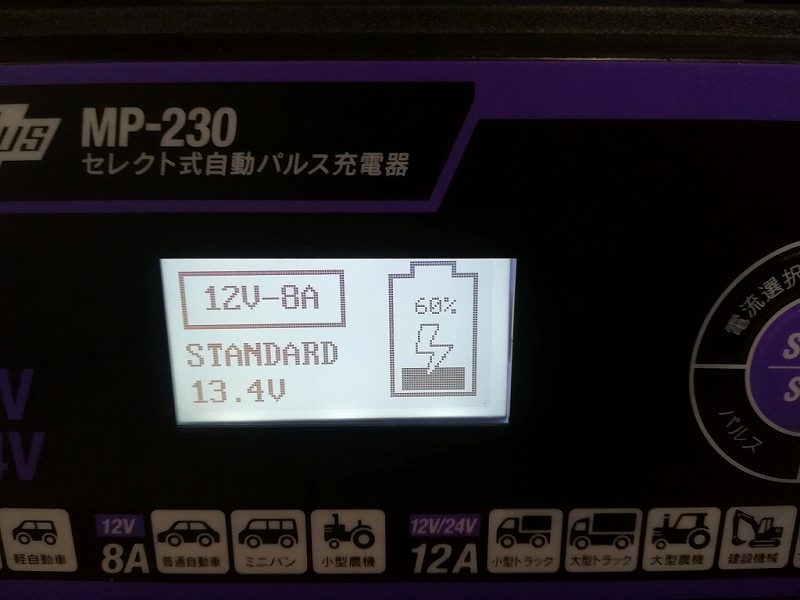

充電器を接続した時は60%,13.4Vの状態でした。

先ずはパルス充電から実施。

工具マークが点滅してパル充電実施中を表しています。

正直なところ、何か高周波な音がでるのかと思いましたが、何の音も気配もなく、工具マークの点滅のみでした。

充電に入ると充電器の冷却ファンが作動し始めたので、何だか動いている感が出てきて良い感じです。音はそれなりにしますね!ファンの音なので仕方なしです。

ただ、しばらくするとファンも停止したので、必要に応じてファンが動くようです。

途中経過では80%まで来て、14.4Vに復活中でした。

充電完了後は100%,13.3Vとなり、満充電となりました。

実機で充電

バッテリー充電の要領を得られたので、実際の自動車で充電を実施してみました。

時々長距離を走って年間5000km程度しか乗らない自動車です。

稼働はタイヤの変形防止も兼ねて週一程度でドライブする感じです。

開始時60%,12.6Vから充電を開始して、完了時100%,13.1Vまで回復しました。

その後はトリクル充電に移行して待機充電でバッテリーの保存を継続します。

トリクル充電による待機充電中の電気使用量

バッテリーの放電を防ぐことのできるトリクル充電では、微弱電流を流し続けるわけなので、どの位の電気を使用しているのか気になるところです。

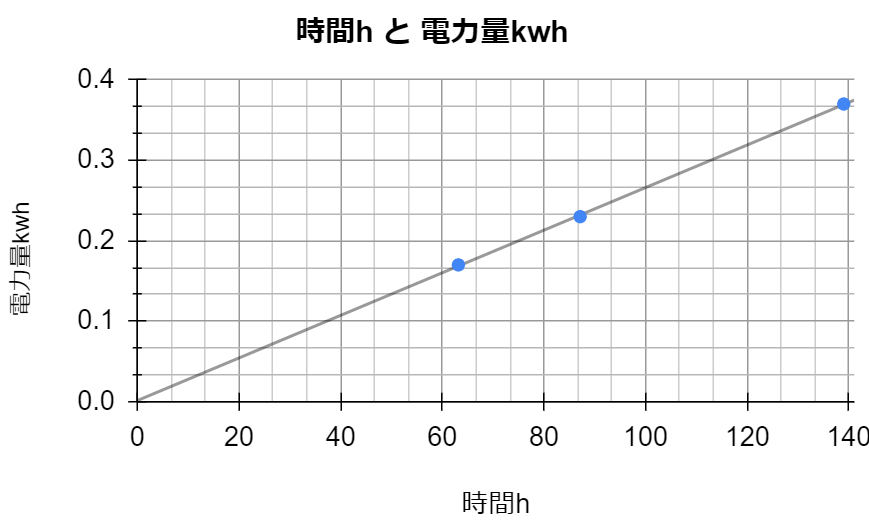

ワットメータを利用して、139h(約6日間)待機充電させた際の電力使用量を測定してみました。

時間に比例して電気が使用されていることが、途中経過も含めた測定結果により判りました。

微弱電流が絶えず流れて放電を防いでいることがうかがえます。

139hでの電力量は0.37kWhでした。

1ヵ月720h連続して待機充電した場合、月1.92kWhとなります。

25円/kWhとすると、月48円の電気代です。

まとめ

自動車やオートバイのバッテリーは運転してない期間が長いと放電により、劣化が早くなってしまいます。

週末しか乗らない自動車・オートバイやアイドリングストップ車においては、バッテリー充電器を活用し、パルス充電で蓄積したサルフェーションを掃除して、トリクル充電で放電を防止することでバッテリーの劣化を軽減できます。

バッテリーの寿命が3年の場合と5年以上の場合では、維持費の面で大きな違いが出てきます。

2年バッテリーが長く利用できれば、バッテリー充電器を購入する費用は簡単に回収できてしまいます。

筆者はメルテック(meltec)MP-230を選定しましたが、パルス充電・トリクル充電の機能を持ったバッテリー充電器はたくさん販売されています。

気に入った充電器を見つけて、安心快適なカーライフを送ってください。