いろいろあって迷ってしまうスマートプラグ。

電源をオン/オフするだけと思ったら、意外に機能の違いがあるんです。

本記事を読めば、「SwitchBot」「Gosund」「Meross」「TP-Link」の4社のWiFiスマートプラグの違いが判り、どのスマートプラグが自分に合っているのかが判ります。

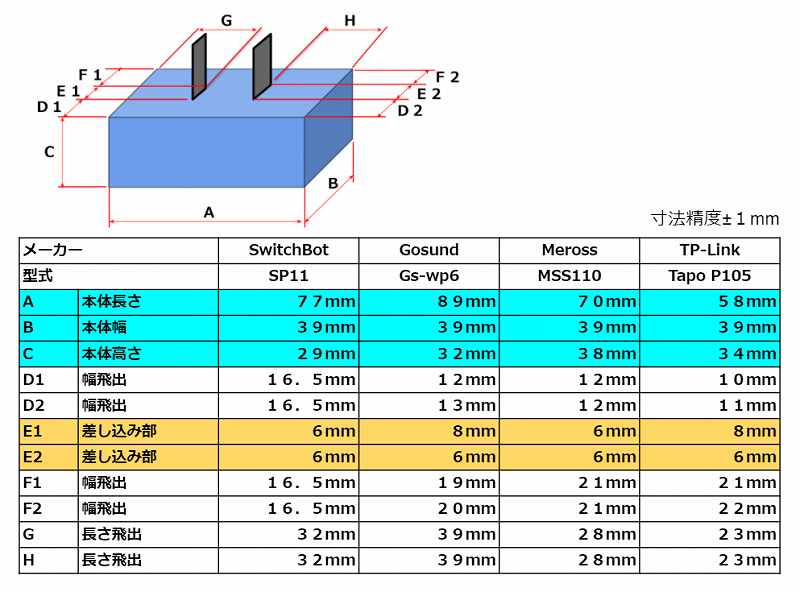

WiFiスマートプラグの見た目、大きさを比較

今回比較するスマートプラグです。

写真左から

・TP-Link Tapo P105

・SwitchBot SP11

・Gosund Gs-wp6

・Meross MSS110

です。

各WiFi スマートプラグの大きさの違いは表に示す通りです。

特長としては、本体幅Bが39mm程度と同じな点です。

実際は、やや台形状のものもあるのですが、最大幅はほとんど同じにできています。

隣のコンセントの間隔が40mmあればスマートプラグを2個並べられることになります。

※SwitchBotには、スマートプラグSP11やSwitchBot プラグミニがあります。

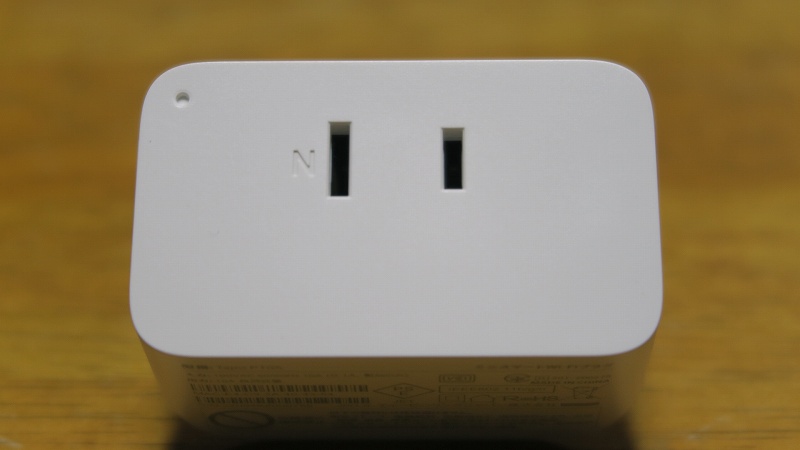

WiFiスマートプラグの差し込み部を比較

差し込み部が極性のあるものとないものがあります。

極性あり:TP-Link Tapo P105 ,Gosund Gs-wp6

極性なし:SwitchBot SP11 ,Meross MSS110

普通は意識して使う必要はなく、関係ないと言っても良い位なのですが、製品により違っています。

極性のある製品は、差し込み部の幅が8mmと6mmになっています。

壁コンセントにも基本的には極性があって、左右の穴で差し込み部の幅が9mmと7mmになっていることが多いと思います。

9mm側が接地で、7mm側が負荷(電気の来る方)になっているのが基本です。

よって極性のあるスマートプラグは壁コンセントに差し込むときに方向が決まってしまう不自由な点があります。

また、電源タップには極性なしで、差し込み部の幅が両穴ともに7mmのものも多くあるので、差し込みできないことがあるので注意が必要です。

※SwitchBotには、スマートプラグSP11やSwitchBot プラグミニがあります。

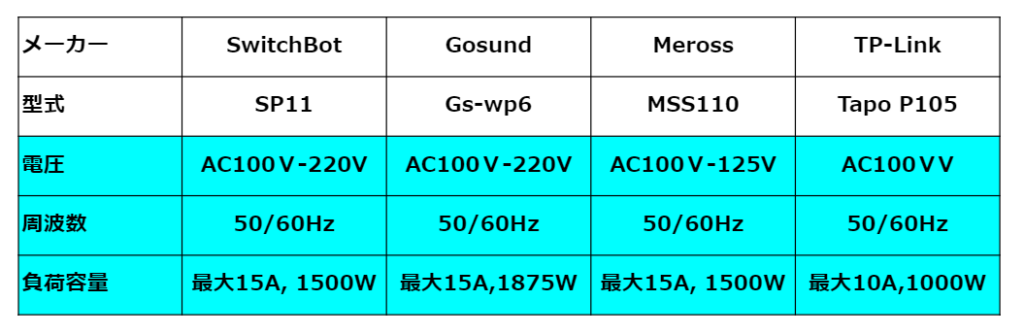

WiFiスマートプラグの仕様を比較

スマートプラグの仕様についても違いがあります。

TP-Link Tapo P105は1000Wとなっています。

どの機種にも言えることですが、容量を超えないように使用する必要があります。

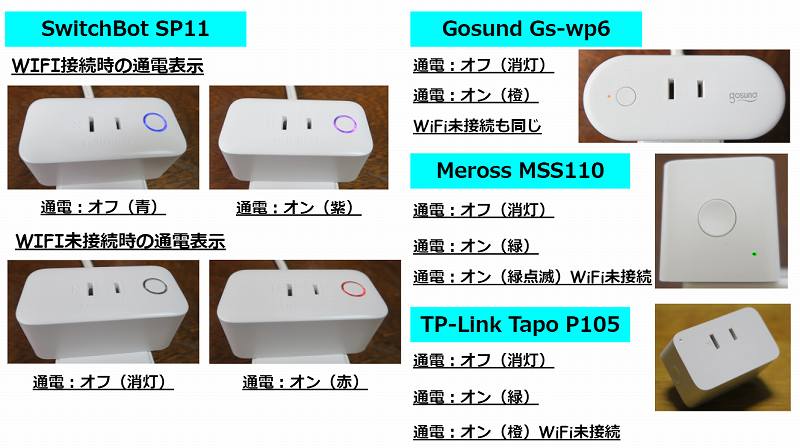

WiFiスマートプラグの通電表示を比較

SwitchBotスマートプラグSP11は、LED表示に特長があります。

WiFi接続時と未接続時の通電オン/オフにおいて、全パターンで通電表示色を変えています。

一目で、状態が把握できるようになっています。

LEDも大きく、発光がきれいです。

その他の機種もWiFi接続状態によって、発光方法を変えているものもありますが、LEDを小さくしているので、主張しない造りになっています。

好みが判れるところだと思います。

※SwitchBotには、スマートプラグSP11やSwitchBot プラグミニがあります。

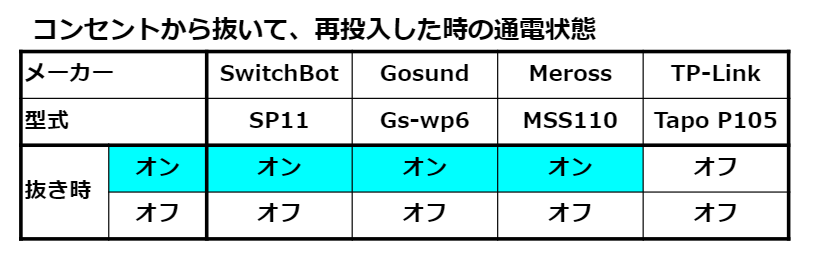

WiFiスマートプラグの抜き差し時の動作を比較

WiFiスマートプラグをコンセントから抜いて、再度差し込んだ時の動作を確認しました。

これは停電復帰時の動作に関わるもので、オンの状態で停電になって復帰した時にオンのままが良いのか?,オフになった方が良いのか?

用途に合わせて使い分けるところになります。

WiFiスマートプラグのWiFiを比較

WiFiで使用される無線電波の帯域としては、全機種ともに2.4GHzのみの対応です。

2.4GHzは、電子レンジに弱い印象があります。

ただし、2.4GHzの方が通信範囲が広くなります。

スマートプラグは、WiFiの届く範囲が使用できる範囲になります。

好ましい環境としては、メッシュWiFiの構築になります。

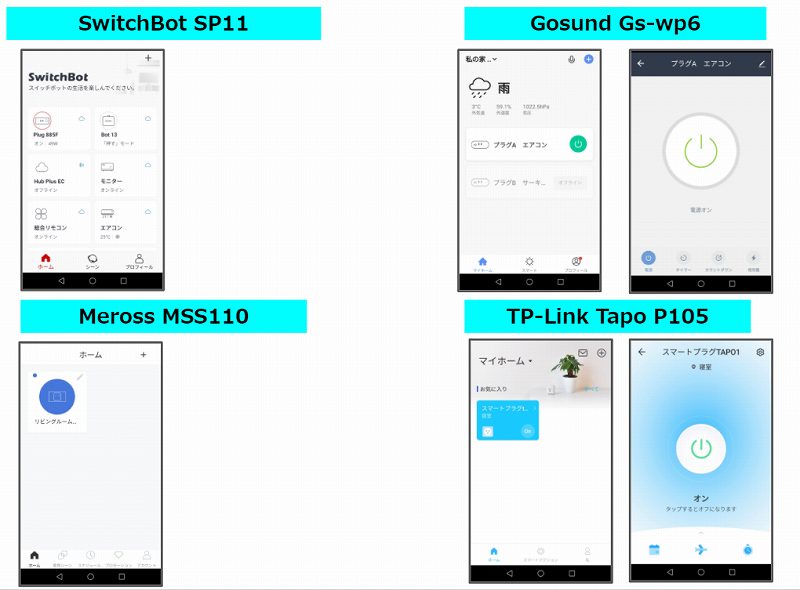

WiFiスマートプラグの操作画面を比較

WiFiスマートプラグの操作画面は、全機種でデバイスアイコンをタップすれば操作できます。

加えて、TP-Link Tapo P105 ,Gosund Gs-wp6では、プラグ専用の操作画面も備えています。

WiFiスマートプラグのスケジュール・タイマー設定を比較

各スマートプラグのアプリ単体の機能で比較します。(外部アプリでの連携は除外)

スケジュール設定

全機種ともにスケジュールを設定してスマートプラグを自動的にオンまたはオフできます。

スケジュールは、曜日毎(全曜日を選択すれば毎日になる)に24時間で1分刻みで実行時間を設定できます。

実行時間にオンするのか、オフするのかを設定し、複数の組み合わせで、自由にオン/オフをスケジュールで実行できます。

タイマー設定

タイマーは、1分単位で設定時間後に実行する機能で設定時間は、最小1分から最大23時間59分です。

Meross MSS110のみ、オンにしてから設定時間後にオフする(オフのみです)機能になります。

オンにした時点を起点にカウントダウンしていきます。

Gosund Gs-wp6もアプリの自動化設定を使う事で同様な動作もさせることができます。

他の機種は、設定した時点を起点にカウントダウンしてオンまたはオフします。

独自の設定

TP-Link Tapo P105は、既定の簡易な設定(おでかけモード)で、外出中として設定した時間帯にランダムにオン/オフさせることができます。

ランダム実行する曜日と時間帯を設定し開始するだけです。

照明を接続しておけば、不在を悟られないように動作してくれる機能です。

WiFiスマートプラグの電力把握機能を比較

Gosund Gs-wp6とSwitchBot SP11には、スマートプラグを通過した電力量など電気使用情報をモニタリングできる機能があります。

この機能により、リアルタイムおよび当月日毎,月毎の電力使用量が把握できるので、スケジュールが確実に実行できていることが見て判ります。

更にGosund Gs-wp6は、電流値をトリガーに設定できるので、接続した機器の通電状況でオンオフする制御が可能です。

Gosund Gs-wp6を使用したレビューで電力使用量の把握について記載しています。

関連記事『ゴウサンド(Gosund)スマートプラグを半年間使用したレビュー』

WiFiスマートプラグの自動化設定を比較

Gosund Gs-wp6は、多様な自動化設定が特長です。

天候,場所,デバイスの状態などの変化を条件に自動実行するなど、多機能すぎてここでは記載できないので、関連記事を参照して下しださい。

SwitchBot SP11は多彩な製品をラインナップしているSwitchBotならではの、連携操作が特長です。

SwitchBotアプリでのシーン設定についても関連記事で紹介しています。

WiFiスマートプラグのAIスピーカー対応を比較

AIアシスタントと連携させて、音声指示でスマートプラグをオンまたはオフできます。

・TP-Link Tapo P105:Alexa Google Home に対応

・SwitchBot SP11:Alexa Google Home IFTTT Siriに対応

・Gosund Gs-wp6:Alexa Google Home IFTTT Siriに対応

・Meross MSS110:Alexa Google Home IFTTT に対応

各機種で対応範囲が違ってきますが、音声操作についての関連記事『スマートプラグをアレクサで操作する方法』があります。

SwitchBotシリーズには多様な製品がラインナップされていて、SwitchBotアプリの『シーン』を利用すると相互連携することができます。

主な SwitchBotシリーズ 製品は下記のとおりです。

【リモコン】

Switch Bot ハブmini

SwitchBot ハブミニ(Matter対応)

SwitchBot ハブ 2(4 in 1)

【電源・ライト操作】

SwitchBot スマートプラグ

SwitchBot プラグミニ

SwitchBot スマート電球

SwitchBot LED テープライト

Switch Bot シーリングライト

Switch Bot シーリングライトプロ

【ロボット系】

Switch Bot カーテン

SwitchBot カーテン 第3世代

【家電系】

Switch Bot 加湿器

SwitchBot 気化式加湿器

SwitchBot ロボット掃除機

SwitchBot ロボット掃除機 K10+

SwitchBot ロボット掃除機 K10+ Pro

SwitchBot ロボット掃除機 S10

SwitchBot ロボット掃除機 K10+ProCombo

SwitchBot 空気清浄機Table

SwitchBot 空気清浄機

【センサー】

Switch Bot 温湿度計

SwitchBot 温湿度計プラス

SwitchBot 防水温湿度計

SwitchBot 温湿度計 Pro(プロ)

SwitchBot CO2センサー(温湿度計)

Switch Bot 人感センサー

Switch Bot 開閉センサー

SwitchBot 水漏れセンサー

SwitchBot 水漏れセンサー コード付き

Switch Bot 屋内カメラ

Switch Bot 屋内カメラ300万画素

SwitchBot 防犯カメラ 500万画素

【セキュリティー】

SwitchBot スマートロック

SwitchBot スマートロック プロ

SwitchBot 防犯カメラ (屋外カメラ)

SwitchBot 見守りセット

(Hub+カメラ+人感+開閉)

【その他SwitchBot製品】

SwitchBot NFCタグ

SwitchBot スマートトラッカーカード

まとめ

主要メーカーであるSwitchBot,Gosund,Meross,TP-LinkのWiFiスマートプラグを比較しました。

良し悪しはありませんが、停電復帰時の動作などは、使用用途を考えて選定するポイントになっています。

最後に各機種の特長を記してまとめとします。

・TP-Link Tapo P105:停電復帰時はオフから始まる唯一の機種

・SwitchBot SP11:通電LEDが綺麗で判りやすい機種

・Gosund Gs-wp6:多機能で遊べる機種

・Meross MSS110:おでかけモードで不在を悟られないようにできる機種

どの機種も良くセールをしていて1000円程度なので、待機電力の節約だけでも元が取れる価格です。

待機電力の節約効果に関する関連記事も参考にしてください。

一度使ってみ、自分に合ったスマートプラグを選定するのも結構楽しめる作業だと思います。

以上、導入検討の参考になったなら嬉しく思います。